「マイクラって何歳から始められるの?」そんな疑問を持つ親御さんへ。

本記事では、マインクラフトというゲームが家庭での学びにどう活かせるのかを解説します。

年齢ごとの注意点や親の関わり方を紹介し、子どもが創造力をのびのび発揮できる安心の遊び方が見つかります。

マイクラの世界を通じて、親子で学び・楽しむ時間が増え、ゲームのメリットを最大限に活かせる未来がきっと訪れます。

一歩踏み出すだけで、親子にとって新しい世界がきっと開けます。

- マイクラは何歳から始められるかの目安

- 年齢別に合った遊び方と親のサポート法

- 子どもが安心して遊ぶための環境づくり

- 遊びを学びに変えるための工夫とメリット

マイクラ 何歳から始められる?年齢別の特徴と対応ポイント

マイクラ(マインクラフト)は何歳からでも始められますが、年齢ごとに向いている遊び方があります。

それぞれの年齢にあった工夫や注意点を知っておくと、子どもがより楽しく遊べます。

マイクラは年齢に合ったサポートをすれば、小さな子でも安心して遊べます。

- 幼稚園児がマイクラを始めるときの注意

- 4歳・5歳ができる遊び方

- 子どもがスムーズに遊ぶ工夫

- マイクラの対象年齢とSwitch版の違い

- 何歳まで楽しめるか

- 年齢別に合った楽しみ方

小さな子には難しく見えるマイクラですが、ポイントをおさえれば問題ありません。

ここからは、年齢ごとの遊び方や注意点をわかりやすく解説していきます。

幼稚園児がマイクラを始めるときに気をつけたいこと

・まずは「クリエイティブモード」から始める

・必ず親が隣でサポートする

・プレイ時間を短く設定する

・年齢に応じた操作の習得を意識する

幼稚園児がマイクラ(マインクラフト)を始める際には、いくつか大切なポイントがあります。

マイクラは全年齢対象のゲームではありますが、3歳〜5歳の子どもにとっては、いきなり自由にプレイさせても戸惑ってしまうことが少なくありません。

最初に注意したいのは、必ず「クリエイティブモード」を選ぶことです。このモードでは敵キャラの出現がなく、子どもが安心してブロックを置いたり、動物を観察したりすることができます。サバイバルモードとは異なり、ダメージを受けたりする心配がないため、純粋な遊びとしての導入に適しています。

また、操作に慣れるまでは親の付き添いが必要です。マイクラの基本的な操作は「移動」「視点の切り替え」「ブロックを置く・壊す」などがありますが、これらを理解するには年齢相応の練習が求められます。場合によっては親が一緒にコントローラーを握り、操作の仕方を教えてあげることも有効です。

プレイ時間も重要なポイントです。夢中になりすぎてしまうと、目の疲れや生活リズムの乱れにつながります。Switchなどであれば、保護者が「みまもり設定」を使ってプレイ時間を制限することができます。最初のうちは15〜30分ほどの短時間プレイをルールにすると良いでしょう。

さらに、子どもが世界の中で何をしているかを親が観察し、コミュニケーションの機会にすることも大切です。動物と遊んでいる、木を切っている、家を作ろうとしている――それぞれに創造の芽があり、成長のヒントが見えてきます。

もしマイクラに興味を持ち始めたら、「やらせてみる」のではなく、「一緒に遊ぶ」姿勢を持つことで、子どもが安心して成長できる環境が整います。

安心スタート!

「子どもが自分で“作る”体験ができるマイクラだからこそ、最初は“安心して遊べる環境”が大切なんですね。」

この「楽しい」が「学び」になるよう導くには、幼児向けに設計されたプログラミングスクールが効果的。

テックマインなら、マイクラで遊び慣れた子が自然に学習へ移行できるカリキュラムを提供しています。

4歳・5歳でもマイクラは遊べる?年齢別にできること

・4歳では基本操作の習得がメイン

・5歳では簡単なクラフトや建築も可能

・親の補助が安心して遊ぶカギ

・サバイバルモードは段階を踏んで導入

マインクラフトは、子どもたちの想像力や探究心を育てるゲームとして、今や世界中で広く親しまれています。実際、4歳や5歳でも十分に楽しむことができますが、年齢によってできることや、親がサポートすべきポイントには明確な違いがあります。

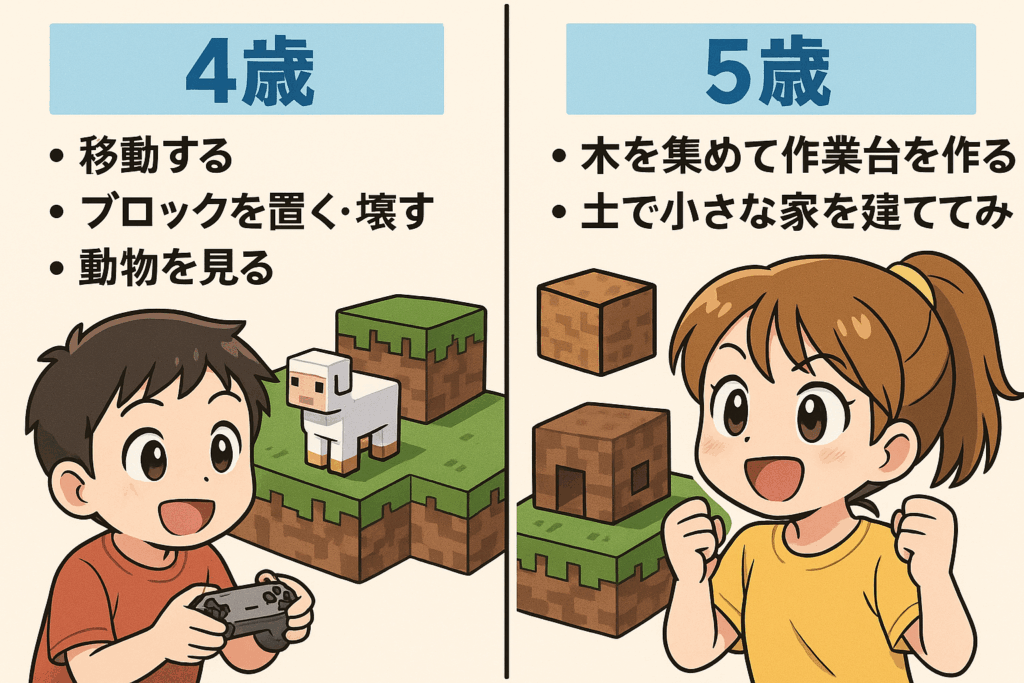

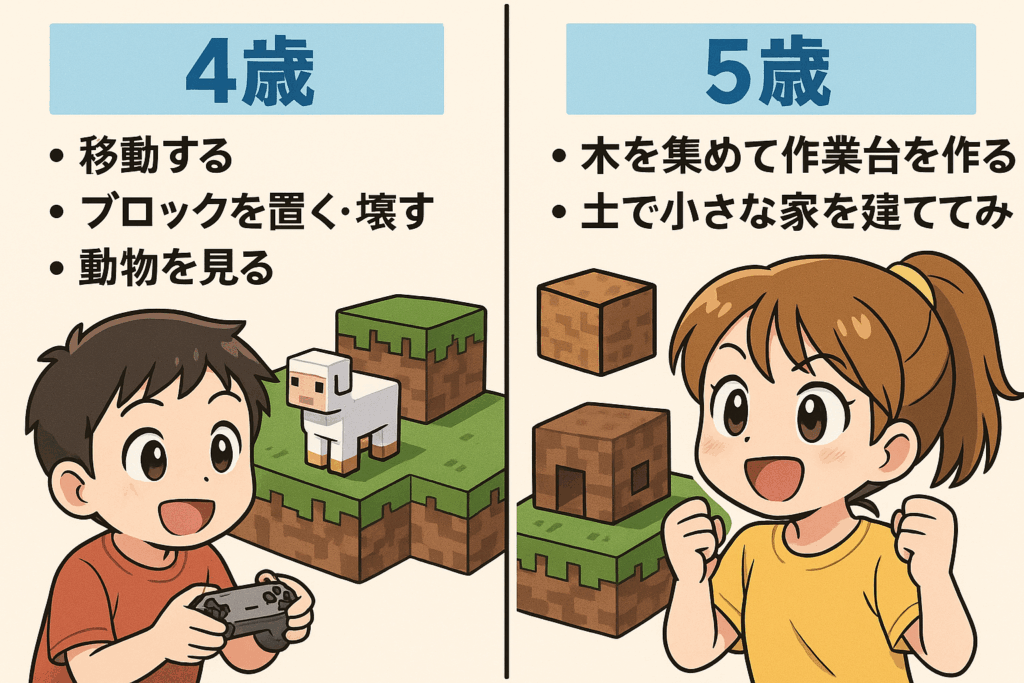

まず、4歳の場合は「移動する」「ブロックを置く・壊す」「動物を見る」など、ごく基本的な操作が中心です。まだ“目的を持ってプレイする”というよりは、“触って楽しむ”段階といえるでしょう。この時期は親が隣に座り、操作を一緒に確認したり、「どこにブロックを置こうか?」と声をかけるだけでも、子どもにとっては大きな学びになります。

一方で5歳になると、指の動きや空間の感覚が少しずつ発達し、簡単なクラフトや建築にも挑戦できるようになります。たとえば「木を集めて作業台を作る」「土で小さな家を建ててみる」など、目的を持って進めるプレイが可能になります。この時期の子どもは「やってみたい!」という気持ちが強くなるため、その意欲をうまく活かしてあげたいところです。

ただし、ここで注意したいのが“遊びすぎ”です。マイクラは集中しやすく、特に5歳は夢中になりすぎてしまうことも多いため、1日30分~1時間といった具体的なプレイ時間の上限を設けておくことが大切です。Switchの場合、「みまもり設定」アプリを活用すれば、親がスマホで時間管理を行えるので安心です。

さらに、操作に慣れてきた5〜6歳のお子さんには「サバイバルモード」に興味が出てくることもあります。このモードでは、敵キャラが出現したり、体力・空腹といった生存管理の要素が加わるため、突然のトラブルに不安を感じる子も少なくありません。

そのため、サバイバルモードは操作に十分慣れた後、5〜6歳以降に短時間・親のサポート付きで始めるのが安心です。まずは「クリエイティブモード」で自由に遊ばせ、子どもがゲームの基本に自信を持てるようになってから、親子で一緒にプレイする形で導入してみましょう。

たとえばSwitchの画面分割機能を使って、親が一緒に冒険に付き添い、「そろそろ暗くなるからベッドを作ろう」「お腹が減ってるみたいだね」と声をかけるだけでも、子どもは安心して遊びを広げていくことができます。最初は敵との戦闘よりも、「食べ物を集める」「家を作る」といった小さなミッションを設けて、少しずつ難しさに慣れていくことがポイントです。

マイクラは、子どもが“遊びながら考える”ことを自然に身につけられるツールです。そして親にとっては、成長のタイミングに合わせて一緒に世界を作っていける、貴重なコミュニケーションの場でもあります。

できることが広がる年齢!

「“やってみたい!”という気持ちを受け止めて、一緒に世界を広げてあげる。それが、今だからできる親子の楽しみ方ですね。」

サバイバルモードで怖がる子へのフォロー例

お子様によっては、よくある不安として、”敵(ゾンビ、クリーパーなど)が怖い”、”体力や空腹メーターの減りに焦る”、”暗い洞窟や夜が不安”などがあります。親御さんとしては下記のような声かけすることで、お子様も安心感が醸成されます。

| フォロー方法 | 具体例 | 理由・効果 |

|---|---|---|

| 親子で一緒にプレイする | 「パパ(ママ)も一緒に冒険しよう!」 | 一人で不安を感じやすい年齢の子も、親がそばにいると安心感が増す |

| 敵が出ない「ピースフル」に設定 | 「今日は敵が出ない世界にして、冒険に慣れてみようか」 | サバイバル要素はそのままで、恐怖心の原因を取り除ける |

| 敵が出る前に明るく整地しておく | 「このエリアに明かりをつけておくと安心だね」 | 明るさで敵の出現を防げる=不安を事前に減らす工夫になる |

| 怖い気持ちを肯定し、成長を待つ | 「びっくりしたね。でも少しずつできることが増えるよ」 | 恐怖を否定せず認めることで、子どものペースを尊重できる |

子供には難しい?スムーズにプレイするための工夫

・視点操作が最初の壁になりやすい

・親のサポートが鍵

・スモールステップで達成感を与える

・環境や機器選びも重要

マイクラを始めたばかりの子どもにとって、最初に感じる壁は「視点の操作」です。特にスティック操作に不慣れな4歳~6歳の子どもは、思い通りにキャラクターを動かすことができず、「難しい」と感じてしまうことがよくあります。

そこでまず有効なのが、親が一緒に操作を見せることです。子どもにとっては、見て学ぶことが大きな助けになります。最初のうちは「前に進むだけ」「ジャンプして段差を越える」など、1つずつ段階を踏んで遊び方を覚えさせましょう。

また、プレイ内容を「目的あり」にすると、操作への興味が持続しやすくなります。たとえば、「動物のおうちを作ってみよう」「小さな畑をつくろう」といった課題を一緒に考えることで、自然とブロックの使い方や建築の基礎が身につきます。

操作が難しいと感じる場合は、コントローラーよりもタッチ操作が可能なタブレットやSwitchの携帯モードを使うとよいでしょう。子どもにとっては指で直接触れるほうが直感的で扱いやすい場合があります。

このように、ゲームが難しいと感じた時は「できないからやめる」のではなく、「どうすれば楽しくできるか」を一緒に考えてあげることが大切です。スムーズに慣れることで、マインクラフトの楽しさは一気に広がっていきます。

遊びながら慣れる!

「“難しい”を“できた!”に変える瞬間が、子どもの自信と成長につながっていくんですね。」

マインクラフトの対象年齢とスイッチ版の特徴

・マインクラフトの対象年齢は「全年齢」

・スイッチ版は操作が直感的で幼児向けにもおすすめ

・持ち運び可能で場所を選ばず遊べる

・保護者による設定管理がしやすい

マインクラフト(通称マイクラ)は、公式に「全年齢対象」とされているゲームです。つまり、3歳でも80歳でもプレイすることは可能です。ただし、「プレイできる」と「楽しめる」は別の話であり、実際には年齢や発達段階に合わせて、遊び方や必要なサポートは大きく異なります。

その中でも注目されているのが「Nintendo Switch版マインクラフト」です。スイッチ版の最大の特徴は、操作が比較的簡単で、幼児でも視覚的・直感的にプレイできる点です。タッチパネルやコントローラーの操作性もよく、小さな手でも扱いやすいのが利点です。

また、スイッチ本体そのものが持ち運び可能であるため、リビングでも車内でも、場所を選ばずに遊べる点が人気を集めています。親子で画面を分割してプレイできる「ローカルマルチプレイ」も可能で、兄弟や親とのコミュニケーションにも活用できます。

もう一つ見逃せないポイントは、保護者が子どものプレイ時間やオンライン設定を管理しやすいことです。「NintendoみまもりSwitch」という専用アプリを使えば、1日のプレイ時間制限やソフトの使用制限をスマホから簡単に設定できます。

スイッチ版は、ゲーム初心者の子どもにとって非常に親しみやすく、かつ安全性にも配慮されているため、初めてマイクラを始める家庭にとって理想的な選択肢の一つだと言えるでしょう。

親子にぴったり!

「子どもがゲームに“のめり込みすぎる”のが心配でしたが、スイッチ版は親が“関われる余地”が多いのがいいですね。」

マイクラは何歳まで楽しめる?発達に応じた遊び方

・年齢に制限はなく、中高生や大人にも人気

・成長に応じて遊び方や関心が変化する

・創作・冒険・学習など目的に合わせた活用が可能

・教育ツールとして長く使える

マインクラフトは、遊ぶ人の年齢に合わせて楽しみ方が進化していく、非常に奥の深いゲームです。小さな子どもがブロックで家を作ることに夢中になっている一方で、中学生や高校生、大人も同じように本格的な建築や論理的なシステムづくりに没頭しています。

幼児期には、操作に慣れることが中心です。4歳〜5歳ではクリエイティブモードで自由に遊び、ブロックを積んだり動物を観察したりすることに面白さを見出します。言葉が読めなくても直感的にプレイできる点も、幼児にとって安心です。

小学生になると、マイクラの世界で目的を持って活動する力が育ってきます。たとえば、サバイバルモードで食料を集めたり、夜に備えて家を建てたりといった「生活の基礎」を自分で構築する体験ができるようになります。

さらに年齢が上がると、「回路設計」「自動装置づくり」「コマンド入力」など、より複雑で高度な遊びにシフトしていきます。この段階では、プログラミング的思考や問題解決能力が求められ、遊びを通じて実践的なスキルが育まれます。

一方で、飽きが来る時期もあるかもしれません。特に小学校高学年になると、他のゲームへの興味が出てくることもあります。しかし、マイクラは“やめる”のではなく“また戻ってくるゲーム”であることも多く、その自由度の高さゆえに、年齢に関係なく長く親しまれ続けています。

家庭ごとに成長スピードや興味の方向性は違いますが、それぞれの時期に合った楽しみ方を選ぶことで、マイクラは一過性の遊びではなく「継続的な学びの道具」として活用できるのです。

遊び方が成長するゲーム!

「“ゲーム=一時的なブーム”ではなく、“年齢と共に成長できる教材”として見直したくなりました。」

こうした興味を“遊び”で終わらせず、論理力やプログラミング的思考に変えるならテックマインが最適。

発達段階に合わせた6つのコースがあり、進度や関心に合わせて学びを深められます。

子どもの成長段階に合わせたマイクラの楽しみ方

・年齢に応じて遊び方の目的や伸びる力が変化する

・創造、論理、協力といったスキルが段階的に育まれる

・親の関わり方が遊びの質に大きく影響する

・親子の会話を通じて創造力・表現力も育つ

マイクラ(マインクラフト)は、子どもの成長段階に応じて「できること」「楽しいと感じること」が変わっていく、数少ないゲームのひとつです。年齢に合わせて遊びの方向性を見直していくことで、遊びそのものが学びや人間力の育成へとつながっていきます。

まず、3〜5歳の幼児期には「創造の第一歩」となるシンプルな遊びが中心です。クリエイティブモードで自由にブロックを置き、「家を作る」「木を並べる」「動物を見つける」など、操作に慣れることを目的としながら、自分なりの“世界”を形にしていくことが楽しさにつながります。この時期は、ルールよりも「自由に触れること」が大切です。

ここで効果的なのが、親子で一緒にテーマを決めてプレイすることです。たとえば「今日は一緒におうちを作ってみよう」「どんな動物が好き?その動物のおうちを作ってみようか?」といった問いかけをすることで、子どもはただ遊ぶだけでなく、自分の考えを言葉にして伝えるようになります。これにより、創造力と会話力の両方が自然に伸びていきます。

6〜8歳になると、目的を持った作業ができるようになり、建築や素材集め、食料確保など、ゲーム内の“生活”が成り立ち始めます。この段階では、「どうしたらできるか」を考え、自分なりに工夫する力が育ちます。親は少し距離をとりつつ、ヒントを与える役割にまわると、子どもは自主性を持って取り組めるようになります。

そして、小学校中学年〜高学年になると、レッドストーン回路や自動装置、コマンド操作など、より高度な仕組みを扱えるようになります。検索スキルや読解力、さらにはプログラミング的な論理思考まで身についてくる時期です。このタイミングでは、親は“教える側”ではなく“応援する側”として見守り、子どもが自信を持って挑戦できる環境をつくることが重要です。

さらに、最近ではプログラミング学習への導入として「マイクラッチ」などのサービスも充実しています。マイクラで培った興味やスキルを、より体系的な学びへとつなげていくことが可能になってきています。

このように、マイクラは年齢によって役割を変えることができる「進化する遊び道具」です。そして、その価値を最大限に引き出すためには、親が年齢に応じて関わり方を調整し、子どもの想像と表現に寄り添うことが何よりも大切なのです。

“成長に寄り添うゲーム”

「一緒に考え、一緒に作る時間が、ゲーム以上に大きな価値を生む。それがマイクラの魅力だと感じました。」

マイクラ 何歳から安心?親子で遊ぶ際の注意点と学びへの活用

マイクラは年齢に関係なく楽しめますが、安全と学びの面では注意が必要です。

安心して遊ぶためには、親が子どもの環境を整え、一緒に関わることがとても大切です。

ただ遊ばせるだけでなく、ルールや学びを意識すると効果的ですよ。

- オンライン時の安全な使い方

- プレイ時間の年齢別目安

- 遊ぶ前に整える環境

- 学びにつながるポイント

- 親子のコミュニケーション効果

- おすすめプログラミング教室

マイクラを通じて学びを深めたり、家族との関係を育むこともできます。

ここからは、親子で安全に楽しくマイクラを活用する方法を紹介します。

オンラインプレイの注意点と家庭でできる安全対策

・知らない人との接触リスクに注意

・チャット機能の制限や無効化が可能

・「フレンド限定」に設定しておく

・Microsoftファミリー機能の活用が有効

マイクラには、世界中のユーザーと一緒に遊べる「マルチプレイ機能」があります。この機能によって、離れた場所に住む友達と同じ世界で家を建てたり、冒険に出かけたりすることが可能になります。ただし、このようなオンラインプレイには注意すべき点も多く含まれています。

特に気をつけたいのが、知らない相手との接触です。マインクラフトの一部の設定では、オープンサーバーに誰でもアクセスできる状態になるため、チャットでの不適切な言動や、思わぬトラブルにつながる可能性があります。

このような事態を避けるためには、まず「フレンドとだけプレイする」設定に変更しておくことが基本です。Switch版やパソコン版でも、設定画面から「招待されたユーザーのみアクセス可能」にしておけば、安全性が大きく向上します。

また、チャット機能を無効にするのも有効な対策です。特に小学生以下の子どもにとっては、まだ文字のやり取りがスムーズでないことも多いため、最初からチャットを使わない設定にしておくことで、不必要なリスクを防げます。

さらに、Microsoftアカウントの「ファミリー設定」を使うことで、プレイ履歴やフレンドの管理、年齢に応じた制限を細かくコントロールできます。親がどこまで操作を把握できているかが、安全確保に直結します。

マイクラのオンライン要素は、使い方次第で学びや交流の場になります。しかし、それを安心して楽しむためには、保護者の目と手が届く環境が必要不可欠です。

安心プレイ!

「オンラインの“便利さ”を楽しむためには、あらかじめ“安心”を整えておくことが何より大切ですね。」

テックマインは少人数制オンライン授業で、初月は1対1のマンツーマン対応。Zoom操作に不慣れな家庭でも安心して参加できる体制が整っています 。

まずは安全に“学び”に触れる一歩として、無料体験でその安心感を実感してみてください。

マイクラのプレイ時間はどのくらいが適切?年齢別の目安

・目安は年齢×10分〜15分程度からスタート

・6歳以下は30分以内のプレイが理想的

・小学中学年以降でも1時間が上限

・夢中になりすぎる前にルールを決めておく

マイクラは創造力や論理的思考を育てる素晴らしいツールですが、夢中になりすぎると生活習慣に影響を及ぼすこともあります。そこで重要になるのが、年齢に応じた適切なプレイ時間の設定です。

一般的な目安としては、「年齢×10〜15分」が推奨されています。たとえば4歳なら15分〜20分、5歳〜6歳なら30分程度を上限とするのが理想です。この時間の中で、親子で一緒に遊び方を確認したり、建築のアイデアを考えるなど、単なる画面操作にとどまらない遊び方を意識することも大切です。

小学生になると操作が安定し、作業の幅も広がってきます。このため、小学1〜3年生であれば最大1時間まで、4年生以降は宿題や生活リズムを考慮したうえで最大1時間半までに収めるようにしましょう。

ただ、年齢だけで一律に制限をかけるのではなく、「今日はどんなことをした?」「何を作ったの?」と日々の成果に目を向ける会話を取り入れることで、子ども自身もゲームと向き合う意識を持てるようになります。

Switchであれば「みまもり設定」を使って、時間制限やプレイ終了の通知を親のスマホから管理できます。強制的に終わらせるのではなく、「あと5分で終わろうね」と予告することで、自主的な切り替えが促されます。

過剰なプレイ時間は、視力や姿勢、そして家庭内での会話の減少といった副作用を招くこともあります。適切な時間管理をすることで、マイクラの本来のメリットを最大限に引き出すことができるのです。

時間も学びに!

「ただ“制限する”だけでなく、時間の使い方そのものを“学びに変える”意識が親に求められるんですね。」

「やめなさい」ではなく“一緒に終わる”姿勢で声をかけると、子どもは自分の気持ちを整理しやすくなります。

小さな達成感を一緒に確認し、次の“楽しみ”を残しておくことが、ゲーム時間と上手に付き合う鍵になります。

声掛け事例と、その理由・効果をまとめてみました。

| 声かけの例 | 理由・効果 |

|---|---|

| 「あと5分で終わる時間だよ。どこまでやったか教えてくれる?」 | 子どもに終了の“予告”を出し、自分の進み具合を言語化させることで納得しやすくなる。急な中断を避けられる。 |

| 「そのおうち、今日はここまでにして、明日続きを楽しみにしようか」 | 作業に“区切り”をつけることで、終わることに前向きな理由ができる。「また続きがある」と感じさせることでスムーズな終了につながる。 |

| 「おうちの人と一緒にごはん食べる時間だよ。続きを楽しみにしてるね」 | 家族との時間を“楽しみ”として提示し、ゲームよりも優先される価値があると伝えることで納得感を持たせる。 |

| 「今すごく集中してるね!そろそろ時間だから、セーブして教えてね」 | 子どもの努力を認めたうえで“自分の手で終わらせる”選択肢を与える。自己決定感があると、不満なくやめやすくなる。 |

| 「今日は〇分がんばれたね!また明日楽しもう」 | プレイ時間の目標達成を肯定的にフィードバックすることで、終わったことに達成感を持たせる。翌日への意欲にもつながる。 |

子どもがマイクラを遊ぶ前に必要な環境と準備

・デバイスの選定が第一歩

・保護者のアカウント管理が重要

・画面との距離・視線にも配慮を

・遊ぶルールを事前に話し合っておく

マインクラフトを安心して始めるためには、「すぐに遊ばせる」前に整えておきたい環境があります。子どもが安全に、かつ楽しくプレイできる準備をすることが、家庭でのスムーズな導入につながります。

まず最初に考えるべきなのが、使用する端末(デバイス)です。3〜6歳くらいの子どもには、操作が直感的なSwitchやタブレットがおすすめです。パソコンも選択肢の一つですが、キーボードやマウスの操作が複雑なため、最初は難しく感じる場合があります。

次に重要なのが、アカウントの設定です。特にオンライン機能を使う場合は、保護者がアカウントを作成し、子ども用のアカウントに制限を設けることが基本です。Microsoftのファミリー設定を使えば、プレイ可能なコンテンツや利用時間を制御できます。

プレイ環境の物理的な整備も忘れてはいけません。画面との距離をとれるようにする、長時間の前傾姿勢を避ける椅子を選ぶ、明るい場所でプレイさせるといった工夫が、目や体への負担を軽減します。

また、最初に「どういう時にプレイするか」「1回に何分まで」などのルールを子どもと一緒に決めておくと、その後のトラブルが起こりにくくなります。後からルールを追加するよりも、最初の約束をベースにするほうが、子どもも納得しやすい傾向があります。

環境を整えるというのは、ただ機材を揃えるだけではありません。「どんなふうに遊ぶのか」「親も一緒に見守る」という姿勢を持つことも含めて、“準備”なのです。

スタート前がカギ!

「子どもが初めて“デジタルの世界”に触れるからこそ、“環境”を整えることが親の大切な役割なんですね。」

親御さん自身も公式ガイドや初心者向け書籍、YouTube動画などで予習しておくと、よりスムーズに子どもをサポートできます。おすすめのリソースを紹介することで、保護者の不安も軽減できます。

マイクラで得られる学習メリットと非認知能力の向上

・創造力や空間認識が自然に身につく

・試行錯誤を通じた問題解決力が養われる

・感情コントロールや集中力も伸びやすい

・遊びの中で自己肯定感が高まりやすい

マインクラフトは、単なる“ゲーム”という枠を超えて、多くの子どもたちにとって「学びの入り口」になり得る存在です。特に注目したいのが、非認知能力と呼ばれる、数値では測れない力の育成に大きく関わっている点です。

まず、マイクラは創造的な活動の連続です。ブロックを使って家を作る、動物を飼育する、洞窟を探検するといった場面では、子どもが自分で考えながら行動します。そこには正解がありません。何を作るか、どこに配置するか、どんな材料を使うか――すべて自分で決めて進めることができるため、自然と創造力と空間認識力が鍛えられます。

また、遊びながらも「どうすればうまくいくか?」を何度も試すことで、問題解決能力や論理的な思考も育ちます。たとえば、作物が育たない時に「水が足りない」「光が必要」など、自分で仮説を立てて検証する姿は、まさに学びのプロセスそのものです。

一方で、失敗したときに感情を抑えきれないこともあります。ですが、そうした経験を繰り返すうちに「次はこうしてみよう」と気持ちを切り替える練習ができ、結果的に忍耐力や感情コントロールの力も育っていきます。

そしてもう一つ重要なのは、子どもが自分の作ったものを親に「見て!」「どう?」と共有する機会が生まれることです。そのときに親がきちんと認めてあげれば、子どもは「自分で考えて行動したことが評価された」と感じ、自己肯定感も自然と育まれていきます。

マイクラの中での“できた”体験は、子どもの心を大きく育ててくれるきっかけになるのです。

心も育つ!

「“考える力”だけじゃなく、“感じる力”も育ててくれるのが、マイクラの深さなんですね。」

マイクラで育つのは創造力だけではありません。自分で考え、工夫する問題解決力や粘り強さといった非認知能力も自然に養われます。

テックマインでは100種類以上のオリジナル教材・段階的なカリキュラムで、これらの力を体系的に伸ばせます。

親子で一緒に遊ぶことで生まれるコミュニケーションの価値

・親が関わることで子どもの安心感が高まる

・一緒に作ることで自然に会話が生まれる

・“共通の話題”として家庭のつながりになる

・親も子どもの成長を間近で実感できる

マイクラは親子で一緒に楽しめる数少ないゲームのひとつです。そして、ただ横で見守るだけでなく、実際に一緒に遊んでみると、思いがけないコミュニケーションの場が生まれます。

多くの親御さんが感じているのが、子どもがどんどん自分の世界に入り込んでしまい、なかなか会話が生まれにくくなるという悩みです。しかし、マイクラでは「何を作る?」「この材料どう使おうか?」といった話題が自然と出てきます。親が同じ画面の中に入り、一緒に考えることで、親子の会話はグッと増えます。

たとえば、子どもが建てた家に一緒に入って「すごいね」「どうやって考えたの?」と声をかけるだけでも、子どもは嬉しそうに話してくれるものです。その姿から、想像力の広がりや論理的な構成力など、日常生活ではなかなか見えない成長の一面を発見することもできます。

また、マイクラは親も夢中になれる要素があります。レゴや工作が好きだった大人なら、建築の自由度にハマるかもしれません。共通の話題ができることで、子どもとの関係性がよりフラットになり、「ゲーム=子どもだけのもの」という距離感もなくなります。

「親子で一緒にプレイする時間」は、家族の会話を増やし、信頼関係を深める大切な機会になります。毎日10分でも一緒に過ごすだけで、子どもにとってはかけがえのない思い出になるはずです。

親子でつながる!

「“ゲームは子どもに任せるもの”だと思っていましたが、一緒に遊ぶことで“会話の時間”が生まれるんですね。」

テックマインでは家庭でも参加しやすいオンライン授業で、親も子どもの学びを支援する環境になります。

遊びから学びへ、親子で一緒に成長できる“次のステップ”です。

マイクラが好きな子におすすめのプログラミングスクールとは

🧠 マイクラで身についた思考力を“プログラミング力”に育てる

🎮 ゲーム感覚のまま論理力・集中力が鍛えられる

👨🏫 オンライン完結型で家庭でも安心

✅ マイクラを活用したカリキュラムを導入しているスクールが最適

マイクラで夢中になって遊んでいる子どもを見ると、「この集中力や発想力、何か将来につながらないかな…?」と感じたことはありませんか?

その想いに応えてくれるのが、マイクラを使ってプログラミングを学べるスクールです。そしてその中でも特におすすめなのが、【Tech Mine(テックマイン)】です。

Tech Mine(テックマイン)とは?

👉 公式サイトはこちら

テックマインは、子どもが“好き”をきっかけに学び始めることを大切にした、オンライン完結型のプログラミングスクールです。マイクラを教材に取り入れ、「遊び」と「学び」をスムーズに切り替える独自のカリキュラムが高く評価されています。

なぜTech Mineがマイクラ好きの子に合っているのか?

🎯 1. マイクラ×プログラミングで自然にスキルが身につく

マイクラで慣れたブロックや操作を使いながら、「動きをプログラムで制御する」「命令通りにキャラクターを動かす」など、ビジュアル型プログラミングの基礎が学べます。

子どもはゲームの世界の中で、知らず知らずのうちに論理的思考・問題解決力を養っていきます。

🧑🏫 2. 現役エンジニア講師による少人数レッスン

テックマインでは、現場経験のあるプロ講師が子ども一人ひとりの理解度に合わせて指導します。質問しやすい雰囲気で、初めての子でも安心。少人数制だから、個性に合わせた丁寧なフィードバックも魅力です。

🏠 3. 自宅から受講できるオンライン対応

忙しい家庭や、近くに教室がない方でも安心。すべてオンライン完結型で、週1回の習い事として無理なく続けられます。

Zoomを使った双方向のレッスンで、講師と直接対話しながら学べるため、ただ動画を見るだけでは身につかない“実感”があります。

📈 4. プログラミング以外の力も育つ

テックマインでは、ただ技術を教えるだけではありません。

・やりたいことを言語化する「伝える力」

・自分で考え抜く「やり抜く力」

・エラーを解決する「粘り強さ」

といった、将来の土台になる非認知能力を大切に育ててくれる点も、保護者から高く評価されています。

こんなご家庭にぴったりです

✅ マイクラばかりやっていて不安だが、何かに活かしてあげたい

✅ 子どもがプログラミングに興味を持ち始めた

✅ 「楽しい習い事」として、学びと遊びを両立させたい

✅ オンラインで安心・手軽に始めたい

▶ 今なら無料体験レッスン実施中!

テックマインでは、無料体験レッスンを随時受付中です。

「うちの子に合うかどうか不安…」という方でも、気軽にお試しできます。まずは一度、マイクラの“遊び”が“学び”へと変わる瞬間を体験してみてください。

“好き”が未来になる!

「マイクラが好きな気持ちは、学ぶ才能の入り口かもしれません。“好き”を“力”に変えるチャンス、親が見逃さずに後押ししてあげたいですね。」

学びへジャンプ!

「“ただのゲーム”が“未来につながる習い事”に変わるなんて、マイクラの可能性って本当に広いですね。」

まとめ:マイクラ 何歳から始める?子どもの成長と親の関わり方を見つめて

マイクラは年齢にかかわらず楽しめますが、子どもの年齢に合った遊び方と親の関わりがあってこそ、安心して夢中になれる環境が整います。

特に4歳や5歳では、「まずはクリエイティブモードで遊ぶ」「操作に慣れることを優先する」など、小さなステップの積み重ねが大切です。子どもが本のようにページをめくるように世界を広げていく姿は、親にとってもかけがえのない時間になるはずです。

家を作ることも、動物と遊ぶことも、すべてが学びへの一歩。そのメリットをしっかり活かすには、親子で会話を重ねながら進めていく姿勢が鍵になります。

もし「この先の学び」に迷ったら、マイクラの世界観を活かしたテックマインの無料体験も一度チェックしてみると、新たな可能性が見えてくるかもしれません。

よくある質問と対処方法

❓1. 何歳からマイクラを始めても大丈夫?

マイクラ(マインクラフト)は公式には「全年齢対象」とされていますが、4歳〜5歳から親のサポートのもとで始めるのが現実的です。まずは敵の出ないクリエイティブモードで、親子一緒にブロックを置くところから慣れましょう。

👉 最初にプレイする際の環境づくりやモード選びについては、記事の「幼稚園児がマイクラを始めるときに気をつけたいこと」で詳しく解説しています。

❓2. 小さい子どもでも操作はできる?

4歳前後では操作に苦戦する子も多いですが、タブレットやSwitchなど直感的なデバイスを使えばスムーズです。操作に慣れるまでは、親が横でサポートしたり、一緒に操作したりすることがカギです。

👉 「子供には難しい?スムーズにプレイするための工夫」の章で、視点操作やプレイ時の工夫を紹介しています。

❓3. サバイバルモードは何歳から始めるべき?

サバイバルモードは、敵が出てきたり体力管理が必要なため、操作に慣れてから5〜6歳以降に親のサポート付きで始めるのが安心です。最初は敵が出ない設定でスタートし、冒険の感覚を楽しませてあげましょう。

👉 「サバイバルモードの導入」については、年齢別の章で導入の仕方や子どもへのフォロー方法を紹介しています。

❓4. 何歳までマイクラは楽しめる?

マイクラは、幼児から大人まで楽しめる珍しいゲームです。成長に応じて「創造→冒険→論理」と遊び方が変化します。中学生以上では回路設計やプログラミング的要素にも挑戦可能です。

👉 「マイクラは何歳まで楽しめる?」の章で、発達に応じた遊び方を具体的に紹介しています。

❓5. マイクラを学びに活かす方法はある?

マイクラは遊びの延長で「考える力」「伝える力」など非認知能力を育むことができます。さらに、マイクラを活用したプログラミング学習に進むことで、より学びに深みが出ます。

👉 Tech Mine(テックマイン)では、マイクラ好きの子が自然に学びへ移行できるカリキュラムを提供中。無料体験でその可能性をぜひチェックしてみてください。

👉 体験教室はこちら